受国家自然科学基金委杰出青年基金(51225504)、纳米制造重大专项(91123036)等国家科研项目的资助,欧洲杯买球网站入口以刘俊教授为通信作者,分别以青年教师唐军副教授和博士研究生郭浩博士为第一作者在Nature子刊Scientific Report上分别发表学术论文两篇。(Scientific Reports, 2015, 5:16527. DOI: 10.1038/srep16527;Scientific Reports, 2016, 6:23606. DOI: 10.1038/srep23606),报道了团队在微纳智能制造、传感技术及其在柔性电子和柔性传感等应用领域的重要研究成果。

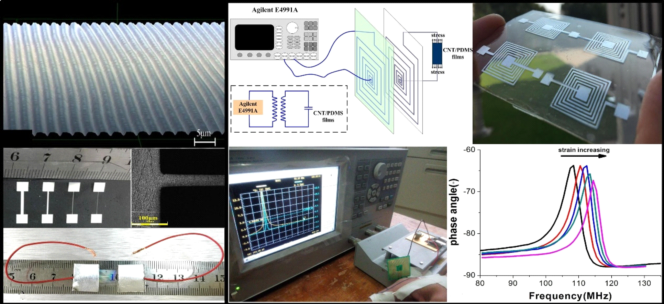

柔性电子、柔性传感、仿生电子皮肤等研究领域作为可穿戴电子技术的关键支撑之一,开发一种粘附性好、可靠性高,并可实现柔性基底上功能结构或材料的大规模低成本制造工艺,是现在国际上的研究热点。研究团队受人体皮肤褶皱结构的优异延展特性和人体触觉的高灵敏度感知特性的启发,提出了一种全新的仿生褶皱式柔性智能感知单元制造和集成方法。该项研究成果实现了柔性电极和电子元器件结构的大面积低成本制造,研发的纳米褶皱导电电极结构延展性达到200%,完全满足现有柔性电子和传感应用需求。研究团队对制造的结构和器件经过500次以上的重复性测试,很好的验证了相关工艺和技术的可靠性。研究成果采用了灵巧的无源无线射频感应结构,与高灵敏纳米电容式力学信息感知单元,实现了力学柔性传感技术的无线传输和识别,为可穿戴技术信息传输、识别集成提供了一种新方法。

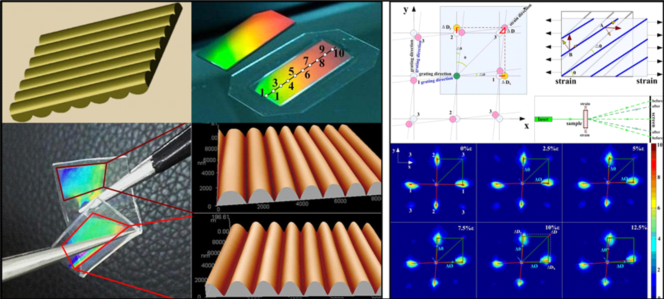

同时,鉴于褶皱结构的在工艺集成方面的优势,研究团队开发出了一种双面褶皱单芯片集成制造工艺,利用褶皱结构受到外部应力或应变方面的光学衍射特性,首次提出并验证了一种单芯片集成纳米双光栅结构实现矢量应变解耦非接触测量新方法。该方案利用微纳超精细加工方法在单个PDMS薄膜的两面制造了正交式光栅结构,制造精度小于0.4%,开发了信息融合和矢量解算算法,二维矢量信息检测误差小于0.6%。同时,利用光学无损测量方法,研发了超便携、高精度、微型化、高测试表面兼容性等矢量解耦标定方法,着力于开发航天飞行器、弹体恶劣环境下壳体内应变多维度溯源实时非接触跟踪测量以及桥梁、大楼、海洋风力等多维力学在线检测新方法。

基于以上研究成果,有望进一步推动柔性电子的制造和集成工艺的进步,以及柔性电子与常规电子技术相互融合,推动微纳智能制造、柔性电子技术和柔性传感技术的发展,具有广阔的工程应用前景。